Diary

2024/10/25

クマタカ家族

◆昨日の昼間、所用で留守にしていたら家人から「アサギマダラが今日も来てる」と連絡あり。帰宅した夕方にも、昼間連絡の同じ個体と思われるアサギマダラは、しぶとくフジバカマの花にぶら下がっていたが、近寄ると浮遊を始めて何処ともなく去っていった。◆また別の個体であろうか、今日家を出るときにも、アサギマダラ一頭が、わが庭に立ち寄るのを見る。南方への後発組は、まだまだ居残っているのだろうか・・・。◆今朝は快晴、視界に入る限りの天空雲一つなし。絶好のクマタカ日和りに思えて、山岳部へ出待ちに向かう。想定通りの時間に、若クマが鳴きながら登場してくれた。実はこの若、もう3年モノの若ではないかと、ずっと疑問に思っている個体。その後3〜40分ほど待っていると成鳥がーこれは小ぶりな感じを受けたので、父親の方ではないかと思ったのだが。

2024/10/21

アレレ…!来た〜

◆昨日から一転していい天気、風は少々あるものの温かい陽射しの下、庭の紅白のフジバカマは満開状態。花の匂いに誘われたアカタテハや、ツマグロヒョウモンなどが舞っている。結局今年は狙ったアサギマダラは来なかったが、せめて彼らでも撮っておこうかと。カメラを持ち出してファインダーを覗いていると、別種の蝶が一頭、突然上空から庭に舞い降りてきた。◆あれれ!この素早い動きは・・・アサギか?遅い訪れとはなりましたが、フジバカマを植えて最初の年に、よくまぁ見つけてくれたものです。1時間ほど停留して、ほどなく居なくなりました。

2024/10/19

期待してたのだが…ザンネン

◆もう10月も下旬になってしまった。経験則からして、この辺りをアサギマダラが通過するのは、だいたい9月下旬から10月初旬ぐらいかと。今年のフジバカマは徒労に終わりそう。

2024/10/16

デンセンクイと名付く

◆今日は東の田園地帯へノビタキを撮りに。最近は用事で出たついでに、近所の田圃のアゼなどでノビタキを探すものの、なぜか今年は姿が見えない。それで、今日は奈義・勝央を回ってみることにする。ところが、家を出てすぐの田圃中の小径を進むと、昨日まで姿がなかったノビタキが、畔の雑草にチョコンと止まってるではないか!一羽・・2羽…3羽…いるいる。なぁ〜んだ。◆さっかくフィールドに出たもんで、その足で東進。気になっていたアサギマダラのポイントへ寄るも、いない。結局ノビタキ多数を田園地帯で見て、あとはノスリとケリぐらいで、半日遊んで帰還する。

◆林道を走っていて、林道脇の電線に何か猛禽類が止まっている。ゆっくり近寄って行くと…びっくり!電線に食いついた枝の木片だった。ヒシクイやサンショウクイ、センダイムシクイといった、クイを名に持つ野鳥がいる。さしずめこの物体をデンセンクイとでも名付けようか。

2024/10/13

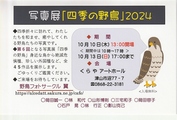

四季の野鳥展2024 終了!

お陰様にて難事なく、4日間の日程を無事に終了できました。*地域ローカル紙の記事を貼っておきま〜す。

https://tsuyamaasahi.co.jp/%e9%b3%a5%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%ae%e7%94%9f%e5%91%bd%e5%8a%9b%e6%ba%a2%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%a7%bf%e3%80%8045%e7%82%b9%e3%81%ae%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%81%8c%e6%9d%a5%e5%a0%b4%e8%80%85%e3%82%92%e9%ad%85/

2024/10/01

6回目となった野鳥写真展

◆ここまで継続できるとは思わずスタートした「四季の野鳥」シリーズでしたが、皆さんのご協力で今年で6回目を迎えました。いつまでも続く酷暑に辟易で、フィールドへも足がなかなか向かず、そのためココのボードも休眠状態。やっと秋の涼しさが肌に感じられるようになると、写真展の準備もせんと…。当分マイ・フィールドはお預けかなぁ。

2024/09/13

読みが違ってたかな?

◆クマタカが長い枯れ木を掴み、谷奥の山塊に姿を消したのが去年の12月の末、これはまさしく巣の補修行動か、もしくは新たなの営巣行動の現われ−の何れかと。それで、今頃は…山塊のどこかで、せっせと雛を育児中と思っていたのだが…◆8月の末に見た個体も、今日見た個体もどうやら若クマで、今日も口を開いて飛びながら鳴いていた様子。??この若クマは昨年もの?2年越しの若?このエリアを追い出されることなく、居続けているのかなぁ…。どうなんでしょうねぇ。

2024/09/07

なんとかツツドリ

◆今日はやっとゲットできた。昨年・今年とトケン類のお立ち寄りが激減しているように思える。昔は入れ替わり立ち替わり、赤色系やホトトギスやカッコウも混じって、この時期トケン類がよく見られたの…・…。